사람을 포함한 모든 동물은 여러 감각을 통해 동식물의 정보를 인식하고, 식용 가능 여부를 판단한다. 특히 미각은 영양소를 섭취하고 독성 물질은 피하는 데 중요한 역할을 담당한다. 미각물질에 대한 맛 인지는 혀에 존재하고 있는 미각 수용체 세포(Taster receptor cell, TRC)에서 시작되어 중추신경계로 전달이 되어 뇌에서 인지하게 된다. 즉, 맛 인지는 미각물질이 사람의 미뢰(맛봉오리, Taste bud)에 존재하는 미각 수용체(Taste receptor)와 결합하면서부터 시작된다.

혀 표면에 있는 작은 돌기들인 유두(papilla)에는 미각을 느끼는 미각 수용체 세포가 있다. 이 미각 수용체 세포 50~150개가 모여 미뢰를 만든다. 하나의 미뢰 안에 있는 어떤 미각 수용체 세포는 단맛, 쓴맛, 감칠맛을 감지하고 다른 세포들은 짠맛, 신맛 등을 받아들인다.

각 세포의 평균 수명은 약 2주로 수명을 다하면 새로운 세포로 대체되는 재생 과정을 평생 반복한다. 이때, 약물‧방사선 치료와 같은 외부 요인과 노화에 의해 재생 과정에 문제가 생기면 미각 기능이 감퇴해 맛을 제대로 느끼지 못한다.

맛(Taste)의 구성 요소

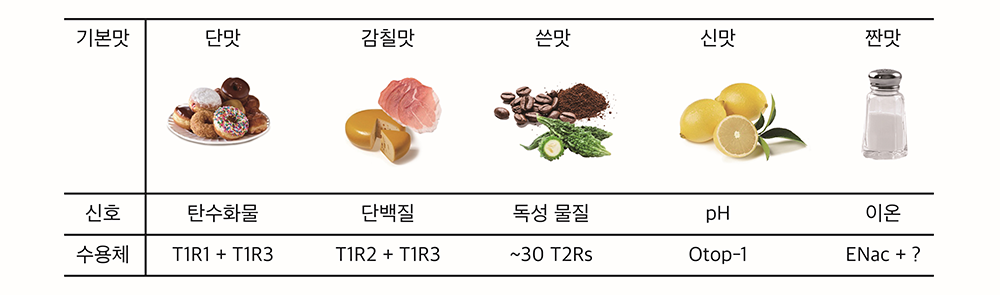

현재 미각 분야에서는 단맛(Sweet), 짠맛(Salty), 쓴맛(Bitter), 신맛(Sour), 감칠맛(Umami)의 다섯 가지 기본 맛으로 구성되어 있다고 받아들여지고 있다

단맛은 설탕과 같은 당류에 의해 주로 유발되는 맛으로 음식 내에 우리가 에너지원으로 활용하는 탄수화물이 존재하는 것을 알려주는 신호로 볼 수 있다. 인간을 비롯한 다양한 동물에서 일반적으로 선호되는 맛이다. 혀에서 단맛을 감지하는 미각세포는 단맛 수용체인 T1R2/T1R3 heterodimer를 통해 감지된다. 따라서 단맛 수용체가 없는 동물은 단맛을 느끼지 못하며 대표적으로 고양이가 이에 해당한다.

감칠맛은 1908년 이케다 박사가 다시마로부터 글루탐산(Glutamic acid)을 추출하면서 발견되었고, 아지노모토(Ajinomoto)사를 통해 조미료로 출시된 MSG(Monosodium glutamate)의 맛으로 널리 알려져 있다. 감칠맛은 아미노산, 특히 글루탐산에 의해 유발되며, 이는 우리 몸을 구성하는데 필수적인 단백질이 존재함을 알려주는 신호로 볼 수 있다. 고기, 치즈 등에서 느껴지며, 음식의 깊고 풍부한 맛을 형성하는 데 기여한다. 단맛과 함께 일반적으로 선호되는 맛으로, 감칠맛에 대한 대표적인 수용체는 T1R1/T1R3 heterodimer이다.

쓴맛은 다양한 독성 물질에 의해 주로 유발되는 맛으로 불쾌감을 주는 맛으로 인식된다. 잠재적으로 유해한 물질을 섭취하지 않도록 경고하는 역할을 하기에 생존에 중요한 역할을 담당한다. 쓴맛에 대한 수용체인 T2R은 약 30여종이 알려져 있다. 유전적 차이에 따라 특정 쓴맛 물질을 느끼지 못하는 것이 알려져 있다. 예를 들어 T2R38 유전자에 따라 어떤 사람에게는 매우 쓴 PTC(Phenylthiocarbamide)가 전혀 쓰지 않게 느껴지기도 한다.

신맛은 음식물의 산성도(pH)에 의해 유발되는 부패한 음식이나 미숙한 과일과 같은 산성 음식물에 대한 경고 신호로 알려져 있다. 따라서 신맛이 강한 음식은 일반적으로 불쾌감을 주는 맛이며 수용체로 내이에서 평형감각을 유지하는데 관여하는 optopetrin-1(OTOP-1)이 미각세포에서 신맛의 수용체로 작용한다는 것이 밝혀졌다.

짠맛은 주로 소금(NaCl)과 같은 염류에 의해 유발되며, 신체의 전해질 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 이로 인해 짠맛은 바닷물 수준의 고농도는 일반적으로 불쾌한 맛이지만 생리적으로 요구되는 적절한 농도에서는 선호하게 된다. 음식을 조리할 때 반복적으로 간을 보며 적절한 소금의 양에 신경을 쓰게 되는 이유가 된다. 짠맛의 수용체로 신장에서 나트륨 재흡수에도 활용되는 eNaC(Epithelial sodium channel)이 알려져 있다.

다섯 가지 기본맛 이외에도 제 6의 맛의 존재가 연구되고 있다. 지방산(Fatty acid)에 의해 유발되는 지방맛이나, glutathione 등에 의해 유발되며 음식의 풍미를 높이는 코쿠미(Kokumi) 맛, 동전 등의 금속이 혀에 노출되었을 때 느껴지는 금속(Metallic) 맛 등이 논의되고 있다.

혀에 노출되는 음식에 의해 일어나는 신경 신호는 맛의 종류 외에도 다양한 요소에 의해 영향을 받는다. 우선 시간이다. 예를 들어 동일한 농도의 설탕물을 입에 머금고 있다고 하여도 시간에 따라 느끼는 단맛의 농도는 감각 적응이 더해져 일반적으로 줄어든다. 추가로 몸의 상태에도 복합적으로 영향을 받는다. 예를 들어 지방세포에 의해 분비되는 렙틴(Leptin) 호르몬은 단맛 세포를 둔감하게 만든다. 아직 효과를 명확히 알지 못하는 다양한 호르몬 수용체가 미뢰 내에 존재하고, 직접 호르몬이나 신경전달물질을 분비할 수 있다는 것이 알려져 있다. 혀에서 미각 신호가 뇌로 전달되기 전부터 상당한 수준의 맛 정보에 대한 조절 메커니즘이 작용하고 있는 것이다.

그러나 미각 수용체는 혀에만 존재하는 것이 아니다. 미각 수용체가 인체 내 다른 기관에서 발견이 되었고, 그 기능은 각 기관의 고유 기능과 연관되어서 밝혀지고 있다. 그 대표적인 기관 중 하나가 소화관(Gut)이다.

소화관은 음식물 섭취를 통제하고 소화시키는 데 관여하는 매우 중요한 기관으로, 여러 종류의 세포가 존재하고 다양한 호르몬을 분비한다. 단맛 수용체와 감칠맛 수용체인 T1R2/T1R3와 T1R1/T1R3는 소화관에 있는 솔세포(Brush cells), K-세포, L-세포, K/L 장내분비세포(Enteroendocrine cells) 그리고 위의 X/A-같은 세포에 존재하여 영양소에 직접적으로 반응을 한다.

포도당(glucose) 또는 인공합성 감미료인 수크랄로즈(sucralose)에 의해 T1Rs가 반응을 하게 되면 쥐의 소장에 존재하는 L세포에서는GLP-1(glucagon-like peptide-1)과 GLP-2를 분비하는데, 이 두 호르몬은 인슐린 분비를 증가시키고, 더 나아가 글루카곤을 억제하고 위 배출시간을 증가시킨다. 반면 포유류의 장에 분포하는 쓴맛 수용체인 T2Rs이 자극을 받으면 혈장 내 아실화된 그렐린(Acylated ghrelin)의 양을 증가시켜서 위 배출능을 향상하게 되고 더 나아가 식욕을 촉진시킬 가능성이 있다.

소화기관 외에 호흡기관에도 미각 수용체가 발현되어 있는 것이 발견되었다. 미국 메릴랜드대학 Stephen Liggett 교수에 따르면, 사람에게 존재하는 25종의 쓴맛 수용체 중에서 17종이 폐와 기도의 평활근에 존재하고, 그중에서 T2R10, T2R14, T2R31이 가장 많이 존재하는 것으로 나타났다. 쓴맛 물질이 쓴맛 수용체에 결합하게 되면 기도가 넓어진다는 사실을 발견하였다. 이를 통해 쓴맛 수용체는 천식 및 폐쇄성 폐질환 치료의 가능성을 보여주었다.

출처 : 바이오타임즈(http://www.biotimes.co.kr)

출처 : 식품저널 foodnews(http://www.foodnews.co.kr)

<맛의 정량화 기술>, 최명환, 한국분자세포생물학회 2024 9월호

'용어설명' 카테고리의 다른 글

| 염증반응검사(CRP, ESR, WBC) (2) | 2024.11.27 |

|---|---|

| 통풍과 고요산혈증 (2) | 2024.11.23 |

| 현미의 소화과정 (2) | 2024.11.10 |

| 메멘토 모리, 카르페 디엠! (3) | 2024.10.28 |

| 위고비! 다이어트 신약 (3) | 2024.10.16 |